聖保羅炮艇的香港緣與緣慳

2023/02/18 at 12:23 am | Posted in 光影絮言 | Leave a comment《聖保羅炮艇》(The Sand Pebbles, 1966)終究與香港緣慳,卻又確實有緣。隨意查舊報,1967年7月1日《工商晚報》載短訊:「二十世紀霍士公司之千萬鉅製《聖保羅炮艇》,因遭政府禁映,業已提上訴.政府發言人謂,有關當局已決定延期三個月後始將該片重檢,然後作出決定……該片係在本港,台灣及好萊塢拍攝。」

←1966年3月,史提夫麥昆來港拍攝《聖保羅炮艇》,在啟德機場被攝下抵埗身影。巨星略顯疲倦,身穿整齊西裝,隨意把外套擱肩,還是硬漢本色。(《南華早報》照片)

影片未能公映,以危害與鄰近地區關係為由。事隔經年,即使有解禁之機,卻已成陳片,沒有再獲排映,略查坊間資料,即便一般的放映專題,也未見該片影跡。然而,當前輩影人追溯香港電影製作的蛻變及進程,六、七十年代的一宗大事,就是參與拍攝此片。當時本地的製作規模仍較小,技術有相當的原始度,來自西方的攝製團隊,各路技師、動作特技員,人多勢眾,營造的特效場面豐富多姿,飛天遁地來得更專業、悅目,對從旁參與製作的本地影人,啟發良多,加上本地製作人靈活多變,融會貫通,往後出品的電影,技術上持續改進。

其時在台灣發展的演員秦沛,亦在《聖》片演出一角,在訪問中他淺談了上述拍攝時的觀察。有感西片團隊的動作特技人員身手了得,設備完善,遂引介了自己的弟弟、早以童星身份演出電影的姜大衛(童星期用「嚴偉」之名)參與製作,從而晉身武師行列,再而開啟燦爛星途。《聖》片和香港的緣千絲萬縷。

↑論緣,若再多一點點,就是影片開首列出台前幕後人員名單的段落,背景逐漸顯現的帆船、炮艇水彩畫(上圖),乃美籍華裔畫家曾景文(Dong Kingman)的作品。曾氏少年時代居於香港,七十年代曾來港出任環球小姐競選的評判。本誌曾略述。

倒退遊歷:走過澳門鬥牛場

2023/02/08 at 8:08 am | Posted in 離題萬丈 | 2 Comments開關,復常……不少人因無法外遊而控訴「好辛苦!」旋即破繭似的衝向日本,歡呼「返鄉下」!對此等反應實難人同此心,對後者之說簡直瞠目結舌。欠缺此等心情與能耐,若尚且能夠突破體力不足的羈絆而到街外逛逛,已屬不錯。當然這純然個人問題,只好又來倒退遊歷。

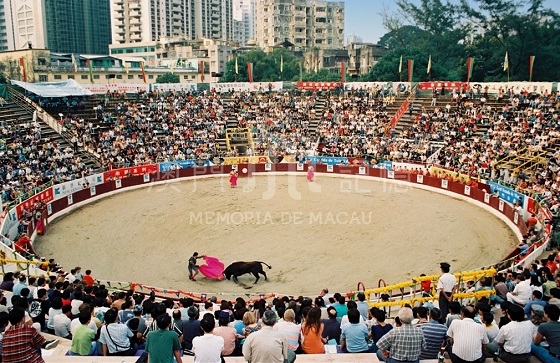

↑「澳門回憶」轉載來自一冊影集的照片,記下那些年在當地舉行的鬥牛盛事。年份約是1966,屬我的史前史,當然無緣一睹。話說回來,即使人在那時空,亦未必有意欲觀看。但這個圓環形場館,朦朧印象中我確曾身歷其境,年份應是七十年代初,由家長帶同去看表演。

實質的年份已忘記,這陣子較忙,無暇細考。但曾進場倒是記憶猶新的,大概是入讀小學前後。那年有一馬戲團來澳門表演,場地就在已空置的鬥牛場。說「馬戲團」,純粹圖方便來個籠統指稱,印象中該團馬匹欠奉,更遑論獅虎等猛獸,但有小丑帶同猴子作滑稽表演,逗得觀眾捧腹嬉笑,除了自己。實屬不幸,對很多理應表現快樂,甚至狂喜的情景,總是無動於衷似的,相距千里。

整場演出記憶最深的是鴕鳥出場獻藝,應是節目的高潮戲,鴕鳥也許是全團最「煞食」的表演「明星」,亦是我首次親眼目睹鴕鳥真貌,期間表演者甚至騎着鴕鳥圍繞場地奔走。我很驚訝,鳥兒的腿看來挺纖幼,怎能支撐一個人(特別是洋人)的體重?

當時年紀小,對整場演出留下的記憶僅此一點點,這一點已蝕入腦中。演出的門票大概不會很昂貴,但應較看電影高,縱然家貧,在這些位置,家長依然勉力讓孩子開眼界。另一樣留在腦海的,就是母親着鄰人(經濟能力遠較我們佳)帶孩子去觀看:「咁特別的表演,都畀啲細路仔去見識一下!」(大意,應是聽家母轉述)這方面我的家長說到亦做到。

九十年代末在報館工作,有一回隨團到內地採訪鴕鳥場。當時內地推廣把鴕鳥肉作為日常的主要肉食,猶記負責人解釋甚麼「菜籃子計劃」,又稱呼那些動物作「鴯鶓」(據說有別於鴕鳥)。今天鴕鳥肉似乎仍不普及,但亦非罕有。當天曾有人提出到附近的孔雀場參觀,忘了是否也作肉食推廣,但聞之確有點驚駭,但好像終未成行。

→1966年8月4日香港報章刊登澳門鬥牛的廣告,指出葡式鬥牛大會已於該月一日在「澳門新口岸鬥牛場舉行,蒙各界人士踴躍購票入場參觀,全場滿座」,之後在同月5及6日皆設場次,惟亦已滿座。另提及首日演出「適逢大雨」。據8月1日的報章廣告示,同月10至20日期間共有六天安排了演出。

Blog at WordPress.com.

Entries and comments feeds.