亞洲電視節目Movie World

2022/07/28 at 1:38 am | Posted in 雜誌雜說, 光影絮言 | 7 Comments印象中,以往在此寫過在報館工作時,曾隨同事前往探望方保羅,當天臨別時他各送我們一張紀念卡,日前找出這卡子,一看年份,原來是2001年,21年前有多。對當天的瑣細仍有印象,像給我們播放他鍾愛的導演Busby Berkeley的作品,包括《花月爭輝》(Dames, 1934)及《春滿瑤台》(Gold Diggers of 1935, 1935),還是看錄影帶。當天我和他談及,認識他源於八十年代中後期看其在亞洲電視國際台主持的《Movie World》。後來他還在本港台主持電影節目,粵語主講,找來羅卓瑤合作,另有影評嘉賓出任「午夜巡場」。

↑2001年4月隨報館同事探訪方保羅,臨走時,他送我們鳳凰衛視印製關於他的紀念卡子,還簽上名字。卡子上的中文字都是他寫的,他自己的名字寫得很利落,而我的名字,他是依據卡片上的文字寫成,大概屬臨摹性質。

約於1988年偶然看到亞視國際台播放《Movie World》。那時對介紹電影的節目感興趣,每周都看明珠台的《Entertainment This Week》(ET,後變成「Entertainment Tonight」)。半小時節目《Movie World》,第一節介紹新片,第二節方氏分享藏品,回溯往昔華人影圈點滴。每集結束前他都叮囑:「Go and see a movie. I am Paul Foronoff. This is Movie World.」。換作今天,或許補多一點「到戲院看場電影」。

←《Movie World》的主題音樂相當搖滾。後買下英國歌手Black(原名Colin Vearncombe)首張大碟「Wonderful Life」,發現音樂取自碟內《Just Making Memories》的前奏,相信是負責後期的人員所選,感覺挺匹配。此曲非大碟主打,沒推出細碟,而《Wonderful Life》至今我仍喜歡,惜歌手五十出頭已因車禍辭世。

事隔多年,加上記憶力漸衰,當時方氏介紹的舊物,完全沒有印象,唯獨上海雜誌《青青電影》,疑心是首次看的一集所介紹的。那是我首度聽聞有這本雜誌(那時對民國時期雜誌基本全無認識),刊名特別,兼且他用漢語拼音,過程中「Qingqing Dianying」不斷入耳,故格外入腦。

另一項有印象的是他提到其藏品,部分購自澳門。猶記當刻聽到,心下即吐出「哎吔」一聲,有種悔不當初之感。過後細想,即使當年在澳門見到,那管價廉,亦不會花費(根本沒餘錢花)購買。想當年,家人囑咐那些賣舊物的地攤少去為妙,故此「爛鬼樓」從未走近,而永樂戲院旁邊的蓮溪廟,其外圍的雜架地攤雖偶然途經,卻沒駐足細探,總覺「爛嘢哪有好東西」,太後知後覺了。

←《青青電影》至1949年後仍出版。在網絡找到這一冊,封面示「出版第十八年第二十期」,網站標期號「1950-10 第20期」。封面另有慶祝新中國國慶等字樣,所選的明星照片卻延伸「舊中國」情調。只有封面可看,此照片用來也帶點取巧,一列排開的十大女星包括王丹鳳、白光、李麗華、周璇、陳雲裳、龔秋霞等。如此陣容,原為1949年7月,張善琨創辦的長城影業公映創業作《蕩婦心》,為隆重其事,特攝「十大女星剪綵」短片同場加映,相關照片見於當時的放映廣告,張氏不啻是宣傳能手。

方保羅的民國電影雜誌專書

2022/07/20 at 2:17 am | Posted in 雜誌雜說, 電影宣傳 | 4 Comments前文提到方保羅(Paul Fonoroff),大半年前搜尋資料時,找到加州大學柏克萊分校網頁開設的專版,題為「The Paul Kendel Fonoroff Collection for Chinese Film Studies」。2015年,該校接收了方保羅逾七萬項藏品,收進C. V. Starr East Asian Library,令該館的中國電影研究資料藏品數量冠絕北美地區。藏品類型眾多,其羅列的數字所見:1950年前、後的期刊分別逾5900冊及4600冊,另有海報近4200張、逾2200套戲院大堂畫片、逾3300張戲院宣傳單張。

目前,民國初年的出版物不少已電子化,供網上搜尋,接觸這些出版物大為便捷,雖則大多要登記及付費。方的藏品在該專頁公開,每一類型只有一款,如香港出版的《藝林》只選刊1937年第五期的封面,人物為諧星葉仁甫。能看的雖有限,但可綜合瀏覽,且具放大功能。

2018年,方保羅出版了中國電影雜誌的專書(見下圖),指源起法國學者於2007年開始籌備的中國電影雜誌展覽,驅使他發展出此專書,除其藏品,亦結合若干中國收藏家的珍藏。書分四部分,粗略依循1921至1951年的時序,扼要撮出主旨,如「1932-1937年 紙頁與銀幕星光:雜誌與影業黃金期」。全書屬圖輯,每組圖另定標題,如男明星登上封面,或女星如胡蝶、李綺年芳蹤,以至導演孫瑜專頁。方在前言說,全書載逾五百個雜誌封面,呈現該期間中國文化、社會及政治的歷史關鍵時刻。

左:方保羅編著《Chinese Movie Magazines: From Charlie Chaplin to Chairman Mao, 1921-1951》封面,圖取自上海《明星》雜誌「《春之花》專號」(vol. 4 #3, 1936.2.16)封面,乃該片女角嚴月嫺咬着花兒的劇照。這「甫士」在那時挺常見;右:書封底的雜誌組圖,中下方也見咬花圖,那是白光的《玫瑰花開》,載新加坡《電影圈》雜誌(#161, 1950.9.15)。

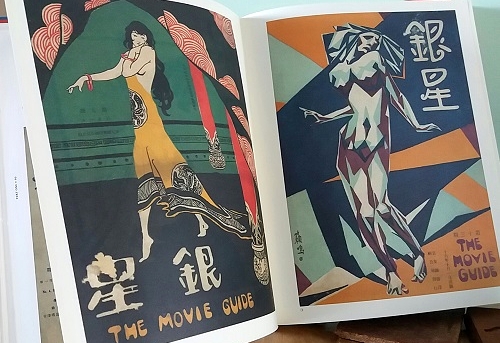

↑這輯組圖介紹上海《銀星》雜誌富Art Deco風味的封面插畫,幾幅均出自萬氏兄弟手筆。左為萬古蟾畫作(#9, 1927.6.1),右則為萬籟鳴作品(#13, 1927.10.1)。萬氏兄弟戰後曾來港,於長城公司工作,一度開發本地製作的長篇動畫,惜只有初步構思和人物設計,未有成片。

↑書中以上海刊物為主,我倒覓尋港星影蹤。左:香港《影畫》雜誌(#3, 1937.8.1)載女星紫羅蘭泳裝照,不同層次的藍,美術上富心思。紫乃戰前一線女星,向以多才多藝姿態現身,尤善舞蹈,亦能唱戲,因戰前影片佚失,她遺留的作品少得近乎零;右頁為廣州《優游》雜誌(#36, 1937.5.1),這期標為「掩藏」,找來林妹妹以大草帽敝體營造香艷效果。同樣,因影片佚失,目前主要看到林戰後的影片,已屬配角;綜觀其戰前演出,不乏刁蠻角色,演技倒純熟自然。

↑續找港星痕跡。右為新加坡《電影圈》雜誌(#91, 1941.4.16)載譚蘭卿大頭照,宣傳1941年農曆新年在港公映的《紅粉佳人》,譚正是那紅粉佳人,合演情侶的是吳楚帆。譚年輕時外形已見豐滿圓潤,隨其正印花旦之身,晉影圈也屬主角位置。左頁右上的《白幔》電影月刊(13周年澳門版, 1940.8),原為廣州雜誌,暗黑的封面人物是路明。

↑女星總是封面焦點,難得有諧星蹤影。這頁聚焦「瘦猴」韓蘭根。左:上海《新華畫報》(vol. 4, #1, 1939.1.5)載《六十年後上海灘》(1938)的韓蘭根與劉繼群;右頁左頂端為上海《藝華畫報》(28年 #3, 1939.6.20),女扮男裝的是袁美雲,兩位諧是韓與關宏達,註為「《三集化身姑娘》特刊」;下方《青青電影》(vol. 5, #8, 1940.2.27)載韓與殷秀岑。

跨進第17年:試片室走一回

2022/07/08 at 4:59 am | Posted in 特別放映, 戲院內外 | 4 Comments一年又過半,到七月底,本網誌便進入第17年。學英語文法有將來完成式,上述也抱這語態道來,到時理應能「進入」並繼續。去年做了周年慶,今年卻計錯數,早了近一個月。不要緊,純自娛。說「跨進」,不敢輕言「邁進」,姿態沒那麼雄偉。前文談西片發行,以至曾公映的西片,九十年代初有幸鑽試片室「黐」戲看,雖則以前也寫過(見此),今次翻出其他「試片通告」,重拾幾近流逝的記憶。

↑哥倫比亞公司的《無語問蒼天》(Awakenings, 1990)及奧來安(Orion)的《名咀大丈夫》(Cadillac Man, 1990),前者在長江試片室放映,後者則在洲立試片室,上述兩公司的影片當時由安樂公司在港發行。31年前往事,兩片同由羅賓威廉斯擔演,笑匠身故亦已八載。

如舊貼文所說,前赴長江試片室的次數最多。我非影評人,當年曾應徵安樂影片公司工作,雖落選,但獲該公司的有心人員關照,把我加進其郵寄名單,於是定期收到試片通告,繼而厚顏前往。長江試片室地址:九龍彌敦道301-9號嘉賓大廈1013室。印象尤深該試片室相當袖珍,梗位幾個,雜物散落,大家不時席地而坐,齊齊望向一方的銀幕,奇特的觀影經驗。

有一回試映,守候良久仍未開映,及後銀幕亮出片名《Class Action》(1991,後譯作「法網雄心」),非原定影片,後有人員來把菲林拷貝運走,聞說惟恐盜版,緊貼放映才運來拷貝,也許忙中有錯。事件我概略記得,細節已忘(重溫舊貼文,略作修訂)。後來在普慶觀看該片,挺不錯的作品。

↑同樣由安樂發行:(左起)美國片《着草一族》(Quick Change, 1990)及兩部法國片《皇牌雜差續集》(Ripoux contre ripoux, 1990)、《大鼻子情聖》(Cyrano de Bergerac, 1990)。這一頁十年人事,《着》片的Bill Murray迄今仍片約不斷,星光亮度尤勝從前,而Geena Davis竟一度成為美國射箭運動的國家代表隊成員。

在試片室自然遇上我認識他、他不認識我的影評人,像方保羅(Paul Fonoroff),曾不止一次在戲院目睹他直斥持續交頭接耳的觀眾,至於在試片室,他也曾請個別出席者往室外抽煙,別要斗室內的群眾窒息。又曾碰上小不點(尹懷文),她是嘻嘻哈哈快樂人,曾帶來麵包裹腹,還與左鄰右里分吃,邊笑說:「試片界,我都算係咁!」矇矓記憶中仍留下此等破碎畫面。

雖多次踏足長江試片室,但首次見識的,是安樂試片室。那是否稱安樂試片室,我不肯定。如前說曾應徵該公司工作,更幸運的獲第二次面試,接受小測:安排觀看一部未配字幕的西片,繼而撮寫故事,以及構思片名、宣傳語句。面試在中環一商廈進行,聽罷該測試簡介,便獲安排到比鄰大廈的試片室觀看電影《The Mad Monkey》(1989,後譯作《孽女》)。我仍清楚記得地點是干諾道中大昌大廈,因位處那兒的公教進行社,當時在地下仍設飾櫃,那一景留下印象。試片室名目倒不敢斷言稱安樂試片室。

↑荷李活大型公司在港均設發行機構,當時安樂主要發行較小型公司的出品,還有歐洲片,特別是經營新華戲院,須引入冷門作品,下三片均在該院公映。右起:意法合攝的溫馨佳作《天倫之旅》(Everybody’s Fine, 1990);美國驚慄片《異世浮生》(Jacob’s Ladder, 1990),講述激發軍人敵意情緒的藥物帶來後遺症,饒有深意;北歐電影《隔世相思》(A Handful of Time, 1989),這試片通告約直度A4紙的一半大小,相對特別(這些試片通告看到宣傳人員歷經剪貼,在有限資源下添加美感),另兩張約屬A5大小。

相對於長江,位於九龍尖沙咀漆咸道87-105號百利商業大廈525室的洲立試片室,去得較少。那兒的規格十足迷你戲院,面積雖不算大,但整整齊齊鑲了幾排梗座,均為裹以紅色布料的軟墊椅,供人舒適安坐,一如戲院模樣。那一年香港電影金像獎大會也安排候選影片在該處重映,供投票人士觀賞或重溫(影評是其中一份子)。該試片室所在的百利商場,當年是潮人愛逛的場所,有好些特色小店。

曾進過的尚有狄龍國際電影企業公司試片室,如無錯記,地點在尖沙咀亞士厘道,環境簇新,只去過一回,看關注愛滋病的《世紀的哭泣》(And the Band Played On, 1993),已是在雜誌社工作的最後期。早幾年曾與前輩電影宣傳大員邱山(筆名「秋子」)見面,聽他談及昔年在狄龍國際工作的點滴。我非業界一員,也不曾當上影評,卻仍希望有機會一記狄龍國際等發行公司;繼續抱「將來完成式」語態守望。

→當年由狄龍國際所發《世紀的哭泣》宣傳明信片。

Create a free website or blog at WordPress.com.

Entries and comments feeds.